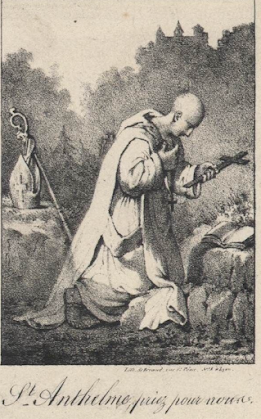

Saint Anthelme de Chignin

|

| Saint Anthelme |

👶 1 La jeunesse savoyarde de saint Anthelme : un berceau de noblesse enracinée et d’évangile vécu

Né en juin 1107 dans le bourg montagnard de Chignin précisément dans le château de Chignin dans l'une des tours reconstruite par Jean Ruffin de la Biguerne en 1556, et qui a édifié une chapelle en son honneur, entre les vignes de Savoie et les neiges éternelles des Alpes, saint Anthelme grandit dans une de ces familles que l’on peut dire nobles sans faste ni ostentation, mais noblesse véritable : celle qui conjugue l’épée et l’aumône, la fidélité féodale et l’Évangile du Christ. Sa famille, les de Chignin, est une lignée ancienne, enracinée dans ce terroir savoyard depuis des siècles (le père de Saint Anthelme se nommait Arduin ou Hardouin, qui se fit chartreux lui même, et sa mère fut très pieuse et a éduqué Anthelme dans la foi, la piété et la charité). En 963 déjà, l’évêque Izarn de Grenoble notait la vaillance de cette maison contre les invasions sarrasines, signalant leur rôle actif dans la défense des paysans et des terres chrétiennes. Plus tard, plusieurs membres prirent part aux premières croisades, non par goût de conquête, mais par fidélité à Jérusalem et au Christ souffrant en sa Terre Sainte.

Cette noblesse, pourtant, n’était point celle des tapis rouges et des courtisans. Guillaume d’Alençon, dans sa biographie contemporaine, insiste sur cet enracinement local : les Chignin « s’inscrivent dans le quotidien d’une seigneurie de terrain et non de cour ». Ce sont des chevaliers paysans, des seigneurs de la glaise et de la prière, vivant au rythme des saisons, des cloches et des sacrements. Loin des fastes décadents, ils menaient une vie rude, mais profondément chrétienne : « L’ordinaire des jours conjugue harmonieusement simplicité, travail et œuvres de charité », écrit l’historien avec justesse. L’un de ses ancêtres les plus emblématiques, le pieux Imbert de Chignin, lavait les pieds des pauvres chaque Vendredi saint, les accueillait dans le château et leur servait le repas à genoux. Ces gestes n’étaient pas exceptionnels dans la famille : plusieurs de ses membres entrèrent en religion, d’autres fondèrent des hôpitaux, des hospices ou donnèrent leurs terres pour secourir les indigents.

Dans ce terreau profondément chrétien, Anthelme reçut une éducation marquée par les idéaux de la chevalerie chrétienne. On lui apprit le maniement des armes autant que la lecture des Écritures, l’honneur autant que la compassion. Il grandit dans un monde pétri de foi, peuplé de figures héroïques et de pèlerins aux pieds ensanglantés. Il côtoyait, dans son entourage immédiat, des hommes qui partaient jusqu’à Jérusalem à pied (6 000 kilomètres de marche !) et d’autres qui se battaient pour défendre leur vallée contre les pillards ou les injustices. Mais il connaissait aussi ces travailleurs infatigables, enracinés dans leur village, qui labouraient leurs champs tout en récitant leurs psaumes, qui accueillaient l’étranger et partageaient leur pain avec le pauvre.

Dans les assemblées villageoises, nobles et vilains se retrouvaient pour écouter les prédicateurs. Tous, qu’ils soient seigneurs ou serfs, étaient attentifs aux paroles qui parlaient du ciel et de la terre, de la vie et de la mort, de Dieu qui se fait proche : « Nobles ou non, ils partageaient les mêmes inquiétudes, et s’asseyaient au même moment pour écouter les prédicateurs qui leur parlaient de la vie et de la mort, de l’amour et de la joie, de Dieu qui veut être tout en tous », souligne Guillaume d’Alençon.

Anthelme grandit ainsi dans une atmosphère à la fois rude et lumineuse, rude comme le roc de sa montagne, lumineuse comme l'Évangile vécu au quotidien. La noblesse de sa famille, loin de toute mondanité, lui transmit une foi ardente, une exigence d’engagement, et un regard de compassion sur les faibles. C’est cette jeunesse profonde, charnelle, chrétienne et enracinée, qui fit de lui non pas un prince de cour, mais un pasteur pour son peuple, un bâtisseur de justice, un moine épris de silence, un évêque prêt à lutter pour l’Église, mais toujours fidèle à l’héritage de ses aïeux : « servir, consoler, aimer ».

|

| Tours de Chignin, où Anthelme naquit en 1107 |

✟ 2. Des premiers offices à la prieuré de Chartreuse : l’éclosion d’une vocation austère

Après les premières saisons passées dans la noblesse enracinée de Chignin, Anthelme fut appelé à gravir un autre type de montagne. Ce jeune homme, formé au labeur des terres, aux récits des pèlerins et des croisés, fut peu à peu conquis par une autre croisade : celle de l’âme vers Dieu.

C’est à Genève, selon le témoignage de l’abbé A. Marchal (Vie de saint Anthelme, 1878), qu’il reçut ses premiers offices ecclésiastiques. Il y servit comme sacristain, puis prévôt, apprenant les soins du culte, la garde des vases sacrés, l’harmonie des heures liturgiques. Dans cette ville carrefour, mi-romaine mi-lombarde, se mêlaient intrigues épiscopales et ferveur populaire. C’est là qu’il fut confronté pour la première fois à la tension entre service pastoral et rigueur doctrinale, expérience décisive pour sa maturité future.

Mais son cœur, pétri d’un profond amour du silence, était attiré par une vie plus retirée, plus haute. Il quitta donc la vallée pour monter à la Grande Chartreuse, haut lieu de solitude fondé par saint Bruno, que les Alpes enserrent comme un reliquaire d’ermites. C’est là, dans la blancheur des neiges et le murmure des sapins, qu’Anthelme trouva sa patrie véritable : la prière sans relâche, le travail humble, le renoncement total.

Il entra dans l’Ordre cartusien avec une obéissance joyeuse. Il se fit le plus petit parmi les frères. Il balayait le cloître, réparait les lampes, copiait les manuscrits, comme autrefois ses aïeux servaient les pauvres à genoux. Ce n’est qu’après une longue fidélité que ses supérieurs, frappés par sa sagesse grave et lumineuse, le nommèrent sacristain de la Chartreuse, puis prieur général. Il ne changea rien à son austérité. Bien au contraire, il redoubla d’attention à l’esprit de l’Ordre : silence absolu, pauvreté évangélique, études théologiques profondes.

Sa direction fut marquée par une ferme douceur. Il savait reprendre les relâchements, mais sans jamais blesser. Il encourageait, éclairait, consolait. Plusieurs novices diront qu’il lisait dans les âmes. Son autorité venait d’en haut, et non de lui. Il introduisit quelques réformes pour mieux adapter les statuts aux conditions nouvelles de la chrétienté, tout en veillant jalousement à garder l’esprit de saint Bruno intact.

Enfin, ce fut aussi à lui que l’on confia de protéger les biens de l’Ordre, parfois menacés par des seigneurs turbulents ou des prélats jaloux. Il dut négocier, arbitrer, s’opposer même, mais toujours avec cette fermeté paisible qui désarme. Il s’enracina dans l’Ordre comme un vieux chêne s’enracine dans la montagne, et tous les moines vinrent s’abriter sous son ombre.

En lui, l’esprit chevaleresque de Chignin trouvait son prolongement dans l’ascèse monastique. L’épée était devenue cierge, la cuirasse devenue cilice, le combat extérieur devenu combat intérieur. Mais c’était toujours le même feu, le même amour du Bien, de la Vérité, de la Gloire divine.

|

| Saint Anthelme soignant un malade |

♱ 3. Évêque de Belley : le pasteur inflexible et pacificateur

L’élection d’Anthelme à l’évêché de Belley fut un tournant dans sa vie, une sorte de seconde vocation. De la solitude chantante des Chartreux, il fut appelé à la houle du monde : tribunaux ecclésiastiques, querelles seigneuriales, réformes épiscopales. Le moine devint pasteur, et bientôt, le pasteur un roc.

Son arrivée à Belley, cité pieuse et montagneuse du Bugey, ne se fit pas sans résistance. Certains prélats redoutaient la rigueur d’un chartreux ; d’autres, aux ambitions plus mondaines, le voyaient comme un obstacle. Mais l’homme de Dieu n’était pas de ceux qu’on intimide. Dès son installation, il réforma les mœurs du clergé local, dont certains vivaient encore dans la nonchalance ou la simonie. Il rétablit la dignité des sacrements, exigea la résidence des prêtres dans leurs paroisses, veilla à la juste distribution des biens ecclésiastiques. L’abbé Marchal rapporte qu’il fit restituer aux pauvres plusieurs biens injustement usurpés par les chanoines eux-mêmes.

Dans une époque encore marquée par les troubles féodaux, l’évêque de Belley fut aussi un homme de paix, au sens le plus fort du terme. Quand les seigneurs se déchiraient pour des droits de passage ou des dîmes, il intervenait, tantôt en arbitre, tantôt en prophète. Il défendait les faibles, même contre les puissants. On raconte qu’il fit comparaître un seigneur ayant pillé les biens d’une abbaye voisine, et ne recula pas, même face à la menace de représailles.

Il conserva pourtant l’humilité du moine : on le voyait visiter les malades, confesser dans l’église, distribuer lui-même les aumônes. Il soutint les monastères, notamment ceux des Chartreux et des Bénédictins, encourageant la ferveur et la science. Sous son épiscopat, Belley redevint un centre spirituel vivant, où les paysans, les chevaliers, les artisans et les religieux se retrouvaient pour entendre la parole droite d’un homme qui ne trahissait ni l’Évangile, ni la justice.

Sa mission ne fut pas sans épreuves. À plusieurs reprises, il entra en conflit avec les autorités séculières du comté de Savoie ou les représentants du roi. Il fut même exilé un temps, en raison de son refus de se soumettre à certaines pressions politiques. Mais il revint, acclamé par le peuple, et reprit son œuvre de paix.

Enfin, dans les dernières années de son pontificat, ses forces diminuèrent. Il refusait pourtant d’abandonner ses visites pastorales, parcourant à cheval ou à pied les chemins du diocèse, célébrant les offices, instruisant les fidèles. À sa mort, tout le diocèse pleura ce père sévère et tendre, ce pasteur inflexible et miséricordieux, ce juste qui sut unir la rigueur cartusienne à la charité évangélique.

|

| Statut de Saint Anthelme, dans l'église Saint Pierre de Rossillon |

3.bis Saint Anthelme, Grand Justicier

Lorsque saint Anthelme fut nommé évêque de Belley, en 1163, c’est un homme façonné par l’austérité de la Chartreuse, trempé dans le silence de la prière, mais prêt pour le combat, qui prit la crosse épiscopale. Sa foi n’était pas passive ; elle était militante, rayonnante, concrète. Son épiscopat ne fut point un paisible repos après la rigueur monastique : ce fut une mission de feu.

Il ne se contenta point de gouverner son diocèse comme un administrateur, il s’y donna tout entier comme un pasteur et un juge. Dès les premiers temps, il réforma avec vigueur les abus du clergé, imposant la résidence, supprimant la simonie, et rétablissant la discipline dans les églises. Il allait souvent à pied ou à cheval, visitant les moindres hameaux, écoutant les plaintes des pauvres, tranchant les litiges, bénissant les maisons. Mais au-delà même de ses devoirs diocésains, il se sentit responsable du salut des âmes partout où la justice était trahie.

L’abbé Marchal rapporte que beaucoup de criminels et délinquants, domptés par sa douceur et sa droiture, se convertirent. Il ne prêchait pas seulement la répression, mais la réconciliation, et nombre d’hommes souillés par le sang ou les larcins furent ramenés à Dieu par son ministère. Il les accueillait, leur imposait une pénitence, et leur lavait l’âme comme autrefois son ancêtre Imbert lavait les pieds des pauvres. Mais s’il savait se montrer miséricordieux envers les repentants, il était inflexible avec les orgueilleux : ceux qui méprisaient l’Église, qui violaient le droit ecclésiastique ou s’arrogeaient des privilèges au mépris des pauvres, étaient frappés d’anathème, et il refusait de les absoudre tant qu’ils n’avaient pas donné une réparation suffisante.

C’est pour cela qu’on venait de toute la région et même au-delà lui soumettre les conflits les plus complexes. Son autorité morale, son impartialité et sa piété en faisaient un arbitre naturel. Il fut le dernier recours des Chartreux opprimés, des religieux spoliés, des paysans écrasés, des femmes bafouées, des orphelins menacés.

Un épisode célèbre de 1164 illustre sa stature de médiateur sacré : les Chartreux du prieuré de Meyriat étaient victimes des violences du seigneur de Rougemont, homme brutal, dont la puissance inquiétait même les autres nobles du Bugey. Anthelme se rendit sur place, convoqua les parties, et par sa parole juste et ferme, il arracha un accord historique : non seulement Rougemont cessa ses exactions, mais il fut contraint avec ses voisins à protéger les religieux, à leur accorder des droits de pâturage, de passage et de sécurité. L'évêque n'avait ni armée ni or, mais sa sainteté seule fit plier la violence féodale.

Dans ces années, l'Église entière traversait une tempête. En Angleterre, le roi Henri II Plantagenêt voulait soumettre l’Église au pouvoir civil, dépouiller ses biens, imposer la justice royale sur les évêques. L’archevêque Thomas Becket, compagnon autrefois du roi, se dressa comme un nouveau Jean-Baptiste face à Hérode. Il refusa de plier. Saint Anthelme, en Savoie, suivit cette querelle de près, soutint activement Thomas auprès du pape, intercéda, pria, supplia les ambassadeurs pontificaux. Hélas, l’Angleterre ne l’écouta point, et Becket mourut assassiné dans sa cathédrale de Cantorbéry en 1170. Mais cette mort fit trembler les tyrans d’Europe. Anthelme, bien que vivant, fut associé dans les cœurs à ce combat. Tous deux étaient les témoins d’un Évangile qui ne pactise pas avec les puissants.

Son épiscopat fut donc une charte vivante de la justice chrétienne : paix pour les humbles, rigueur pour les fiers, réconciliation pour les pécheurs, lumière pour tous.

|

| Peinture murale, église de Notre Dame de Myans en Savoie |

⚔ 4. De l’humble cellule à la crosse impériale : l’élu malgré lui

Anthelme, comme tant de saints, ne chercha jamais l’honneur, mais l’honneur le poursuivit.

En l’an de grâce 1152, après une vingtaine d’années à la tête de la Grande Chartreuse, ce père de silence et d’ordre remit la crosse abbatiale entre les mains d’un autre saint homme : Basile de Bourgogne. Il aspirait à retrouver la paix intérieure de la cellule, ce secret jardin où l’âme se parle à Dieu sans témoin. Il voulait n’être plus qu’un moine, un frère, un serviteur de la règle et non son maître.

Mais Dieu, qui humilie les puissants et exalte les humbles, en décida autrement. À la Chartreuse de Portes, le prieur Bernard de Varin, sentant sa fin approcher, réclama Anthelme pour lui succéder, tant sa réputation s’était étendue jusqu’aux derniers vallons du Bugey. Anthelme obéit, sans ambition, mais par charité.

En 1161, alors que la France religieuse était bouleversée par les débats du concile de Toulouse, le roi Louis VII, de retour vers ses terres, s’arrêta en personne au monastère de Portes pour rendre visite à ce moine devenu légende. Ce geste, rare et chargé de sens, frappa les esprits. Quand, peu après, l’évêque Ponce de Thoire rendit l’âme, les regards se tournèrent tout naturellement vers Anthelme. Il refusa d’abord, comme tout vrai saint refuse les titres, craignant que les honneurs n’éloignent le cœur de Dieu.

Mais le pape Alexandre III, de passage à Bourges, entendit la nouvelle. Il connaissait la vertu du Chartreux, et l’autorité du Pontife trancha : Anthelme serait évêque. Il fut consacré dans la cathédrale même de Bourges, aux yeux de la chrétienté réunie, tel un feu sacré tiré du désert pour éclairer la cité.

Or voici qu’un nouvel honneur inattendu s’ajouta, cette fois de l’Orient impérial. L’Empereur Frédéric Barberousse, cet aigle du Saint-Empire romain germanique, avait appris par ses légats les mérites de cet évêque du Bugey. Et sans doute, voulant affirmer son autorité dans les Alpes face aux visées du comte Humbert III de Savoie, il choisit de frapper un grand coup : en 1175, il investit Anthelme du titre de prince d’Empire, et par une bulle d’or, il lui concéda la seigneurie temporelle sur la ville de Belley et son territoire.

Dès lors, Anthelme porta non seulement la crosse d’évêque, mais l’épée spirituelle du pouvoir civil. Mais fidèle à l’esprit de l’Évangile, il ne s’en servit que pour protéger les faibles, pacifier les nobles, renforcer les libertés ecclésiastiques et soulager les paysans. Il n’était point un prince de faste, mais un prince de justice, un vicaire du Christ plus qu’un vassal de l’Empereur.

Et ainsi, par la seule puissance de la vertu, un Chartreux retiré du monde fut honoré des rois, consacré par le pape et investi par l’empereur.

|

| Représentation de Saint Anthelme sur un vitrail |

💧 5. Derniers combats, derniers miracles : la moisson du juste

Alors que les puissants s'entre-déchiraient pour la tiare de saint Pierre, que les ambitions germaniques faisaient trembler la Chrétienté, le schisme éclata en 1159, opposant le pape légitime Alexandre III à l’antipape Victor IV, soutenu par l’Empereur Frédéric Barberousse. Anthelme, qui avait reçu de ce même empereur les insignes de prince d’Empire, ne faiblit point. Ni faveur ni titre ne l’aveuglèrent : il demeura fidèle au véritable Pontife, au prix de sa paix et de sa sécurité.

Il mit tout son zèle, sa parole ardente et son ascendant moral à ramener les consciences à l’unité de l’Église. Dans le royaume de Bourgogne et les terres voisines, il convertit des clercs, confondit des seigneurs, rappela les âmes à l’obéissance romaine. Son intervention fut si puissante, si efficace, que l’empereur, irrité, se retourna contre lui : Frédéric Barberousse fit proclamer son excommunication par l’antipape, une sentence sans valeur, mais qui révélait le courage de l’évêque de Belley.

Anthelme, intrépide, porta la mitre comme un casque, la parole comme une épée, opposant à la fausse Église des puissants l’Église du Christ, pauvre, fidèle et persécutée. Sa fidélité fut récompensée au Ciel comme sur la terre.

Car voici que, tandis que ses ennemis complotaient, le pain du pauvre, lui, abondait. À Belley, dans tout son diocèse, les récoltes furent miraculeusement bonnes, le blé affluait, les fours fumaient, les enfants grandissaient, les mendiants disparaissaient, non par expulsion, mais par relèvement social. Sous son épiscopat, la pauvreté recula considérablement, non point par décret ni alchimie politique, mais par le travail béni, la paix assurée et la justice rendue. L’évêque arrachait les larmes à la racine même.

Jusqu’à ses derniers jours, Anthelme prit la défense des faibles, des veuves, des paysans écrasés d’impôts. Il mena des arbitrages loin de Belley, réconciliant des familles ennemies, des seigneurs turbulents, des abbayes en conflit, comme dans le célèbre cas de Meyriat et Rougemont, où il transforma la violence féodale en pacte de paix, imposant au seigneur de protéger les Chartreux et leurs paysans.

Et lorsque la mort approcha, il ne la craignit point. Il rendit son âme à Dieu le 26 juin 1178, entouré de ses frères, dans la paix de celui qui a combattu le bon combat.

|

| Consécration de Saint Anthelme par le Pape Alexandre III, de Vicenzo Carducci en 1632 |

💖 6. Lumière d’après la mort : miracles, canonisation et renaissance d’un culte savoyard

Le corps d’Anthelme, après sa mort en 1178, ne retourna pas à la terre commune des hommes. Ce fut, dès les premières heures, un tombeau visité, pleuré, vénéré. Le peuple, les moines, les malades, les pèlerins, tous s’y rendaient comme à une source de feu. Et cette ferveur n’était pas vaine : les miracles s’y multiplièrent.

Saint Anthelme avant sa mort avait prédit lui même sa mort prochaine puis tombe malade. Le comte vient le voir et soumet au Saint. Par la suite, Saint Anthelme le bénit et lui prédit qu'il lui naitra un futur héritier. Lors de ses funérailles, le premier miracle célèbre fut le miracle des Trois Lampes : Un jour, alors que le tombeau du saint était orné de trois lampes allumées en son honneur, les cierges s’éteignirent brusquement, comme soufflés par un souffle invisible. On tenta de les rallumer, mais en vain. La nuit passa. Et au matin, les trois lampes brillaient à nouveau d’une lumière plus vive qu’auparavant, sans que nul n’y eût touché. Tous virent là un signe manifeste de la présence du saint, dont l’âme, lumineuse, ne cessait d’intercéder pour le pays savoyard.

La prédiction de Saint Anthelme sur l'arrivée tant attendus d'un héritier arriva au comte du Dauphiné.

On connait aussi des miracles extraordinaires comme lorsqu'un jeune seigneur fut guérit miraculeusement, on y décrit aussi la guérison d'un fiévreux, et enfant la résurrection d'un enfant.

Ce culte populaire ne faiblit pas, et c’est ce que reconnut l’Église lorsqu’Urbain V, lui-même ancien moine de la Grande Chartreuse, proclama la canonisation de saint Anthelme en 1368. Le prieuré tout entier, Belley et ses alentours chantèrent alors la gloire du moine devenu évêque, et désormais saint de l’Église universelle. Il devint Saint Patron de la ville de Belley.

Mais ce n’est pas seulement au Moyen Âge que son souvenir fut vivant. Au XIXe siècle, en plein cœur de la Savoie encore profondément catholique, le culte de saint Anthelme connut une renaissance éclatante. Le renouveau religieux, porté par la fidélité monarchique et la piété populaire, remit à l’honneur les figures enracinées, pastorales, inflexibles dans le bien : Anthelme en fut le modèle absolu.

Des processions reprirent, des chapelles furent dédiées, et les Chartreux eux-mêmes renouvelèrent leur fidélité au saint qui les avait un jour dirigés avec tendresse et rigueur. À Belley, à Chignin, et même dans les campagnes alentour, les miracles furent à nouveau rapportés : des enfants guéris, des familles réconciliées, des terres frappées de sécheresse à nouveau arrosées.

Car la sainteté d’Anthelme n’était pas une lueur morte, mais une flamme toujours vive, nourrie par l’Évangile qu’il avait vécu jusqu’au bout, la justice qu’il avait rendue sans peur, et l’humilité qui fut son manteau jusque dans la pourpre épiscopale.

Et aujourd’hui encore, ceux qui visitent les ruines de Chignin ou les rues de Belley où il vécut, entendent dans le vent de Savoie le silence habité d’un saint qui, tout en étant prince de l’Église, demeura le serviteur des plus petits.

|

| Le miracle de Saint Anthelme, peint en 1629 par François Perrier |

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire